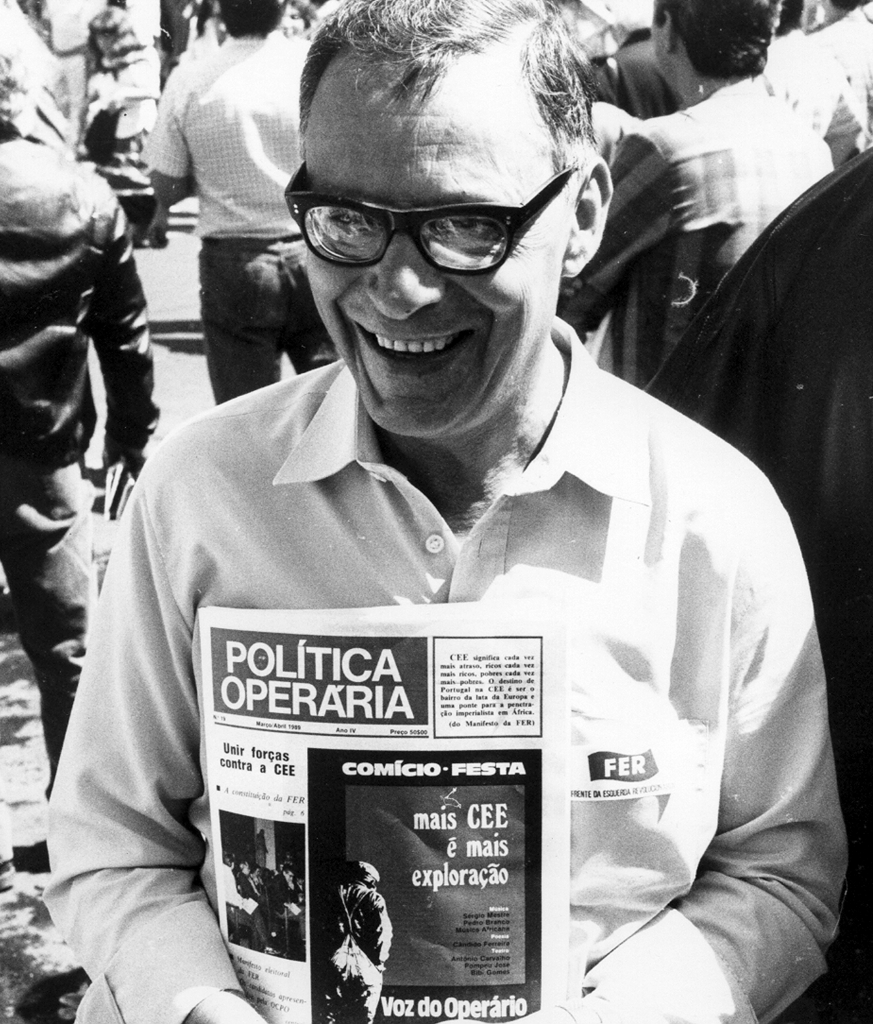

A PÁGINA DE ÂNGELO NOVO |

|---|

| Tréplica a um impressionista dogmático |

|

|

Francisco Rodrigues (“Observações impressionistas a um artigo científico”, PO nº 60) defendeu-se e ripostou como um tigre acossado aos meus malvados ataques. Aprecio a bravura demonstrada. A técnica usada, porém, é um tanto frustre e decepcionante, embora não deixe certamente de deconcertar o opositor num primeiro contacto. Consiste ela basicamente em segurar no livrinho (na circunstância o ‘Imperialismo’ de Lenine) e gritar cada vez mais alto: “T’arrenego, t’arrenego, vade retro!”. Lá para o final da sessão já ele se sentiu com confiança suficiente para exigir nada menos que a minha rendição incondicional. Mentalidade céptica a minha, sou um pouco mais pessimista quanto à eficácia destes métodos. Nem Sta. Catarina, ao que consta, se livrou de ser chacinada pelos janízaros usando técnica semelhante.

“O Imperialismo, estádio supremo do capitalismo”, de Lenine, foi escrito em Zurique no Verão de 1916. É uma obra de génio que se mantém relevante hoje, nos seus traços essenciais. “O Capital”, de Karl Marx, esse, é simplesmente, e de longe, a maior obra de sempre do espírito humano. Maior que a Bíblia, a Odisseia, a Divina Comédia e o Shakespeare, tudo junto e por atacado. Além disso, é uma obra científica que nos permite aceder a todos os mecanismos íntimos e dissimulados que regem o funcionamento do modo de produção capitalista. ‘O Capital’ é o marco fundador e trave-mestra de uma ciência e de uma missão histórica: a do proletariado, chamado a por fim a todas as sociedades de classes. ‘O Imperialismo’, com todos os seus inegáveis méritos (fruto do inigualável génio estratégico do seu autor), é uma obra de análise política de uma conjuntura particular. Sem a obra científica de Marx como sustentáculo, não passaria de um panfleto. Francisco, porém, não gosta de andar carregado e como ouviu dizer que o leninismo é o marxismo da era do imperialismo, aí vai ele de livrinho em punho pelo vasto mundo fora, recusando-se a olhar sequer “para tràs”, isto é, para esse atrasado do Marx. Chega mesmo a proferir essa afirmação portentosa de que o que Marx descreveu no ‘Capital’ foi afinal apenas o “capitalismo mercantil” (!!!?)... Ele nunca terá escrito uma linha sobre o colonialismo e as relações imperialistas do seu tempo: a Índia, a Pérsia, o Egipto, a Argélia, a Irlanda, o México, a China agredida e humilhada por seis potências coligadas, o esclavagismo do Estados confederados do Sul, o comércio mundial do algodão, a dominação britânica sobre a América Latina, etc., etc., etc.. Para Francisco, entre o século XVI e a conferência de Berlim, não houve qualquer imperialismo capitalista. Tivemos que esperar pela tal fusão dos capitais industrial e bancário, seja o que for que isso signifique ao certo (1). A realidade histórica é bem diferente. O que se passou é que “imperialismo” era um conceito em voga no tempo de Lenine (um pouco como hoje o é a famigerada “globalização”) mas cuja substância real corresponde a uma tendência congénita e em desenvolvimento histórico ininterrupto desde que há capitalismo. Lenine simplesmente serviu-se dele para sustentar as suas teses políticas, aliás justíssimas. O capitalismo sempre se desdobrou e expandiu por metásteses, criando sub-sistemas subordinados e um quadro global de desenvolvimento desigual e assimétrico. Os polos mais desenvolvidos sugam uma parte da mais-valia criada nas suas dependências, incluindo nestas restos de formações sociais pré-capitalistas. É este o resultado final da transformação dos valores em preços de produção: uma corrente subterrânea de drenagem de mais valia no sentido dos polos de acumulação mais desenvolvidos (com maior composição orgânica do capital), apesar de, à superfície, as taxas de lucro estarem equalizadas por perequação num valor médio. É esta, além dos monopólios, a origem dos super-lucros. Por isso eu disse a Bitot (e obviamente mantenho) que a troca de equivalentes é a forma moderna da pilhagem imperialista. O princípio geral foi exposto por Marx (‘O Capital’, Livro 3, Vol. 4, pág. 161 e ss. da edição brasileira), o que, evidentemente, não retira pertinência e utilidade à existência da teoria do imperialismo, na qual o conjunto da obra de Lenine tem um lugar de destaque. Marx considerou aí teoricamente apenas as trocas dentro de uma mesma formação social. O imperialismo moderno é, basicamente, a extrapolação destas relações para o conjunto da economia mundial. É um fenómeno dinâmico que se exprime por formas mutáveis historicamente e exibe diferentes revestimentos políticos. Francisco indigna-se por eu atribuir, em primeiro lugar, o crescimento da riqueza dos países capitalistas mais avançados ao aumento da produtividade dos seus trabalhadores. E vai de perguntar com grande desassombro: e essa produtividade acrescida “sustenta-se em quê?”. Elementar, meu caro Watson. Bastava ter lido o velho das barbas, mesmo da forma mais oblíqua e distraída. O aumento da produtividade do trabalho provém da acumulação de trabalho passado sob a forma de capital (incluindo os conhecimentos técnicos e científicos necessários à sua organização). Vivemos todos no conforto proporcionado pela acumulação fossilizada do suor dos nossos antepassados. É ela que nos permitirá chegar, um dia, à abundância comunista. Pode concerteza argumentar-se que no próprio processo de acumulação primitiva de algumas das actuais sociedades capitalistas mais desenvolvidas entrou uma boa parte de pilhagem colonial, mas isso já são contas muito antigas. E os antepassados dos povos do terceiro-mundo, não trabalharam eles também? É certo, mas, até muito recentemente, fizeram-no (e alguns fazem-no ainda residualmente) no âmbito de relações de produção pré-capitalistas, as quais produziam um magro excedente, consumido na quase totalidade pelas suas classes dominantes. Só a aparição do modo de produção capitalista proporcionou esta acumulação exponencial do trabalho de gerações sucessivas. E, como sempre, a candeia que vai à frente ilumina sempre mais (fazendo sua uma parte da luz produzida pelas retardatárias). No século XVIII, a diferença de rendimento per capita entre a Europa, a China, a Índia e África não ultrapassava uns 30 a 40%, enquanto hoje chega a atingir uma razão de 1 para 50. A um desconhecimento da teoria geral do capitalismo, Francisco alia ainda um desprezo absoluto pelas estatísticas económicas e pelas análises dos estudiosos marxistas contemporâneos. O resultado é um enorme confusionismo, paralisia dogmática e uma visão deformada do funcionamento global do sistema. Daí provém a distribuição generosa de pesadas suspeitas de corrupção e parasitismo generalizado das formações sociais capitalistas mais desenvolvidas, com base nas mais infantis provas indiciárias (se as potências mandam para-quedistas para África, por alguma coisa será...). Por estas e por outras é que, como diz o nosso camarada Tom Thomas, este século foi passado em combates contra o capitalismo sem se saber o que isso é. Mas não há então exploração imperialista? É evidente que há. Não vou agora tratar disso aqui sob pena de me alongar insuportavelmente. Para os efeitos deste debate, o que interessa reter é que não se pode assacar exclusivamente (ou sequer em primeira linha) a redução - aliás muito discutível - do peso numérico do proletariado nas “metrópoles”, ou a proliferação “cancerosa” - ainda mais duvidosa - da nova pequena burguesia, à abundância do fluxo de réditos neo-coloniais. O peso da sustentação de camadas sociais e trabalhadores improdutivos nos países capitalistas avançados recai, de forma largamente predominante, sobre os ombros dos proletários desses mesmos países, os vivos e os mortos. Francisco não consegue conceber que um operário especializado da Boeing é mais explorado do que um trabalhador ocasional da Etiópia. E no entanto essa é a realidade indiscutível. A burguesia extrai mais-valia dezenas de vezes superior do trabalho do primeiro do que do do segundo. É por isso que os fluxos de investimento - e comerciais - crescem entre os países mais desenvolvidos e estagnam (ou regridem até) para os países da ultra-periferia. É claro que os países pobres sofrem pilhagem dos seus recursos naturais, agiotagem financeira (2), troca desigual e super-exploração do seu trabalho barato. Há as maquilladoras, cadeias de produção “globalizadas” e uma exploração repugnante do trabalho autóctone por parte das grandes e médias corporações multinacionais. Contudo, todas as contas feitas, a grande tragédia humana criada pelo sistema capitalista mundial não provém da exploração do trabalho na periferia (as camadas proletarizadas são afinal aquelas que aí, pelo próprio funcionamento das leis do capitalismo, têm pelo menos assegurada a sua subsistência física e reprodução) mas do desequilíbrio brutal de níveis de desenvolvimento e do deseraízamento e marginalização forçada imposta a grandes massas sem trabalho ou semi-proletarizadas, um gigantesco exército industrial de reserva de centenas de milhões de homens e mulheres em todo o mundo. A miséria e sofrimento absolutos estão aqui. Presumivelmente, são estas as massas que Francisco pretende ver mobilizadas contra o imperialismo. Mas a verdade é que, pela sua dispersão e inconsistência ideológica, elas não podem ser organizadas coerentemente para fazer pressão económica ou política sobre o sistema. Por isso é que, do Haiti ao Ruanda, do Afeganistão ao Quénia, da Albânia à Argélia ou ao Cambodja, do Paquistão à Libéria, à Somália ou à Colômbia, assistimos repetidamente ao mesmo padrão de agitação social caótica, por vezes retrógrada e, por fim, auto-mutiladora.

Há de facto ainda alguns focos de guerrilha organizados. Francisco cita alguns países. Mas ver neles “a expressão mais elevada de uma vaga de fundo operária e camponesa” é tão manifestamente deslocado que raia a caricatura. Para começar, não há neles uma gota sequer de participação operária ou a mais ténue ligação ao movimento operário local. Aqueles que têm ainda alguma consistência ideológica (Filipinas, Peru, México) estão envolvidos em negociações de paz mais ou menos capitulacionistas. Os outros - salvo a revolta nacionalista curda ou os diversos bandos colombianos - são virtualmente inexistentes. No total, somarão alguns escassos milhares de homens equipados com armas ligeiras. Francisco reitera, com grandes transportes líricos e um desarmante infantilismo, a sua concepção mecanicista de que o sofrimento e a polarização social geram inevitavelmente a revolução. Nestas condições, esta é tão inevitável como “os terramotos”: “358 multinacionais têm tanto como 2.300 milhões de pessoas - não é preciso ser bruxo para saber o que vai acontecer a seguir”. E, para ele, com isto está tudo dito... Quase que o vejo a esfregar as mãos de contente a cada nova infâmia imperialista e desgraça para as massas famintas. Isto está quase. De seguida, escreve que eu revelo “uma inadmissível ignorância de que foi a acumulação num grau insuportável do sofrimento das massas que fez deflagrar todas as revoluções”. Mas isto é completamente falso. O que faz deflagrar as revoluções é, por um lado, o amadurecimento das contradições internas de uma dada formação social e, por outro, alguma circunstância particular que fragilize o aparato repressivo e/ou a hegemonia ideológica exercida pela classe dominante (ou pela potência colonizadora). Uma liderança revolucionária coesa, decidida e bem preparada é também um factor importante. A grande fome irlandesa de 1846-49 (que dizimou ou compeliu à emigração mais de metade da população da ilha) não provocou qualquer revolta contra o domínio inglês. Foi depois de um processo de maturação de uma burguesia autóctone (após a reforma agrária de 1881) que o movimento nacionalista ganhou consistência, desembocando na revolta da Páscoa de 1916 (numa altura em que a Inglaterra estava empenhada na guerra no continente) e, finalmente, no armistício assinado por Michael Collins em 1921 que consagrou a partição hoje vigente. Este padrão é comum à grande maioria das revoltas independentistas: Estados Unidos, América Latina, Índia, África, países árabes, Indonésia, Indochina. Em nenhum lado as revoltas se deram no pico histórico máximo da perfídia e rapacidade dos colonizadores, ou da miséria dos povos oprimidos. Bem pelo contrário. Quanto às “grandes revoluções populares deste século”, não detecto em nenhuma delas coincidência com períodos excepcionalmente críticos da vida económica dos seus protagonistas. Já nem quero falar da insurreição de Maio de 68 em França, sobrevinda em pleno auge da onda expansionista do pós-guerra. Mesmo ao nível da simples psicologia ou da dinâmica do comportamento humano, é absolutamente excepcional que uma pessoa reaja com agressividade imediatamente após sofrer o maior agravo, humilhação ou desgraça da sua vida. O medo, conformismo fatalístico ou considerações de oportunidade tolhem normalmente essa reacção. O que se passa é que as pessoas (como os povos ou as classes sociais) têm uma memória que vai registando esses acontecimentos e desenvolvendo, com base neles, um composto ideológico de justiça e reintegração. Essa ideologia será depois posta em acto se e quando as condições se revelarem propícias, normalmente numa altura em que o equilíbrio de forças em presença é maior e a fase mais intensa e extrema de opressão já pertence ao passado. Esta peregrima ideia de que é um sofrimento humano acumulado a um grau insuportável que constitui o êmbolo irresistível do desencadeamento de todo e qualquer processo revolucionário contraria todas as leis do materialismo histórico, não tem qualquer suporte de facto reconhecível e constitui uma perigosa quimera com o seu quê de demencial. A verdade é bem o inverso: nas condições mais extremas de opressão e miséria, nenhuma revolta organizada é possível. Isso é o que toda a história da humanidade nos demonstra flagrantemente. Revoltaram-se os negros embarcados sob ferros como escravos para a América? Revoltaram-se os judeus alemães (ou a sua classe operária) sob o nazismo? Revoltaram-se os índios americanos dizimados nas fazendas e plantações dos colonizadores, esmagados sob o peso dos trabalhos forçados e das doenças? Revoltam-se as massas famintas de hoje onde quer que as haja? Em África? Na Índia? Na América Latina? Revoltam-se essas mulheres de peitos secos com os filhos mortos nos braços, em busca da sombra das árvores para morrer? Francisco especula irresponsavelmente sobre o limiar da mais extrema tragédia humana mas ainda consegue reunir o desplante de me dizer em tom admoestador que o meu “cepticismo quanto à capacidade de revolta dos oprimidos tem um toque de insensibilidade primeiro-mundista que não fica bem a um comunista”. Suponhamos porém uma revolta conseguida das massas populares deserdadas num grande país do terceiro-mundo. Francisco não se pronuncia sobre as suas hipóteses militares de desafiar o poderio imperialista, remetendo-me para futuros “condicionalismos excepcionais imprevisíveis”. Prefere perguntar-me se essas hipóteses não são afinal as mesmas que terá uma insurreição proletária nos países desenvolvidos. Esquece-se que o proletariado dos países desenvolvidos pode paralisar por completo a economia imperialista, reduzindo a burguesia à impotência. Esquece-se que a máquina militar imperialista não foi feita para esmagar revoltas internas. Estará ele a ver manifestações proletárias em Paris dispersas com mísseis de cruzeiro e bombas guiadas por laser? Ou uma marcha sobre a Casa Branca esmagada por armas nucleares tácticas? Esquece-se ainda que uma revolução proletária no seu próprio país - ao contrário de uma revolta numa nação periférica - cindirá necessariamente os efectivos subalternos das Forças Armadas imperialistas, podendo-se assim neutralizar o seu potencial repressivo. Quanto às possiblidades de sobrevivência económica dos regimes revolucionários terceiro-mundistas num ambiente de agressiva “globalização”, Francisco torneia a questão atribuindo-lhes afinal “uma base material mais evoluída” e uma “muito maior proletarização”. Terão assim uma acrescida “capacidade de resistência e contágio”. Dá a volta ao prego. Esqueceu-se que o que ele tinha de provar era precisamente essa capacidade de resistência e contágio partindo de uma base atrasada e semi-proletária. E, já agora, como é que massas semi-proletarizadas, a um nível extremo de desorganização e impreparação técnica, cultural e ideológica, conseguirão hegemonizar um movimento revolucionário face à burguesia, por um lado, e ao campesinato e lumpen-proletariado pelo outro. Mas afinal para ele isto são tudo questões bizantinas. O facto é que (fatal como o destino) os povos oprimidos vão-se atirar para os cornos do touro de qualquer maneira e depois alguém lhes há-de valer. Francisco reteve de Marx que o capital explora o trabalho apropriando-se da mais-valia e, pura e simplesmente, passou adiante. Ele sabe que o capitalismo faz mal à humanidade e, particularmente, aos povos do terceiro-mundo. Mas como é que o faz permanece um mistério total para ele. Ele fica a olhar, a olhar para o homem das cartas mas nunca acerta com a vermelhinha. Enraivecido, decide cortar a direito: quem passa fome, é porque é explorado; quem tem carro, televisão e vai pagando as prestações do seu T2, é certamente um vil explorador ou apaniguado, presa natural do oportunismo. Quem tem algo, certamente tirou-o a quem não tem nada. Os últimos, quando sentirem os calos demasiado pisados, hão-de revoltar-se e marchar contra os primeiros. Assim entende-se tudo muito melhor, pois claro. Longa vida ao camarada Lenine! E é assim que, sob pretexto de leninismo, se regride do marxismo revolucionário para a eterna luta entre pobres e ricos, fundamentalmente inalterada desde o tempo dos essenianos, de S. João Crisóstomo ou Espártaco. É claro que, como revolucionário e comunista, eu tenho respeito e desvelo por qualquer manifestação de revolta e insubmissão dos oprimidos. Como já dizia Jesus Cristo (ou alguém por ele), os pobres são sagrados na sua loucura. Apoio incondicional é aqui um princípio fundamental que se sobrepõe mesmo a sólidas considerações tácticas ou estratégicas. Assim procedeu Marx aquando da infeliz insurreição da Comuna de Paris ou da revolta dos cipaios na Índia. Mas nós marxistas não somos apenas boas almas sensíveis à injustiça, vindicadores da dignidade ofendida dos humildes. Somos a vanguarda consciente de um processo histórico a trilhar: a tomada do poder e sua consolidação nas mãos do proletariado, a classe que tem nas suas mãos a tarefa de varrer para sempre as sociedades de classe da história da humanidade.

Francisco resolveu meter a ridículo o meu esquema prospectivo de uma revolução proletária mundial. Se ele com isso pretende apenas castigar a minha auto-suficiência presciente e visionária, eu tenho suficiente sentido de humor para o aceitar isso de bom grado. O pior é que me parece que, para fazê-lo, ele aproveita a boleia da derrisão a que a ideologia burguesa votou a noção de uma transformação radical do status quo nas nossas sociedades industriais. Revolução? Ah! Ah! Ah! Não passarão porém muitas décadas e o sorriso gelar-se-á nos lábios da burguesia. Adiante. Francisco diz-nos que tivemos todo este século para aprender “como funciona a revolução” e não é nada daquilo que eu antevejo. Mas as revoluções do século XX não foram revoluções proletárias. Foram revoluções democrático-burguesas ou nacional-populares que tomaram de empréstimo cores socialistas. Apenas a revolução russa de 1917 teve uma participação proletária significativa. Lenine pensou poder, ininterruptamente, fazê-la tomar um rumo socialista mas o esforço gorou-se. Francisco fez disso mesmo, nas páginas da PO (nºs 36, 37 e 38), uma análise que me parece globalmente correcta. Mas recusa-se a extrair dela a conclusão que se impõe: sem prejuízo dos ensinamentos teóricos e tácticos preciosos e imprescindíveis que nos legaram, as revoluções deste século não foram as primeiras revoluções proletárias, foram provavelmente as últimas das revoluções de transição para a ordem política burguesa. Mas nem só neste século houve revoluções. Observemos o ciclo inicial das revoluções burguesas. Exceptuemos a revolução inglesa de 1688 que teve um carácter atípico e muito idiossincrático. Entre a revolução norte-americana de 1776, a francesa de 1789 e a consolidação da ordem burguesa na Europa com as convulsões de 1848 medeou um intervalo de tempo muito curto (à escala histórica, naturalmente). O constitucionalismo liberal burguês foi-se impondo lentamente na península ibérica a partir 1812. As colónias da América Latina ganham a independência nas décadas de 1810-20. O rissorgimiento italiano concluiu-se em 1861. A “restauração” Meiji no Japão deu-se em 1868. Não foi porventura um “movimento coordenado e envolvente”. Mas o que é certo é que, nuns 20-30 anos a ordem burguesa tornou-se indisputadamente hegemónica globalmente. Nuns 60-70 anos triunfou em todo o mundo ocidental e ainda no império nipónico. Com o aceleramento da História, uma muito maior integração económica mundial e incomparavelmente superiores meios de comunicação, não vejo razão para a revolução proletária não se consumar e consolidar ao longo de um período ainda mais curto. Se o movimento será coordenado ou não depende da constituição de um partido proletário mundial. Seria desejável que assim fosse mas é evidente que isso, neste momento, é tudo menos certo. Uma revolução concreta não se encomenda nem, quando ocorre, é previsível o seu desenlace. Tem “arrancos e ziguezagues”, “recuos e desastres”, insistindo por vezes em “rebentar por onde não devia”. Também por isso a III Internacional somou tantos fracassos. Mas uma grande ruptura histórica como é a transição de um modo de produção para outro, a ascenção ao poder de uma nova classe dominante, isso não está dependente do acaso, de factores conjunturais fortuitos ou de níveis de sofrimento insuportáveis. Acontece quando estiverem maduras e prontas a explodir as contradições internas do velho mundo. Os protagonistas concretos da História podem enganar-se na identificação desse momento, como a meu ver Lenine se enganou. Mas para os historiadores dos séculos vindouros tornar-se-á relativamente fácil verificar quando ocorreu o ponto de ruptura e porquê. Dito isto, eu não estou a imaginar “o proletariado mundial marchando a compasso” e por isso mesmo usei a citação de Lenine de que Francisco tanto gostou e tenta virar contra mim. Eu estou a imaginar um esforço de coordenação e solidariedade entre diversos movimentos proletários no mundo, bem como alianças tácticas e estratégicas com outros movimentos emancipadores mais recuados. Não há uma ordem de insurreição generalizada dada por um qualquer centro director mundial. Se uma revolução estalar no México, o proletariado norte-americano mobiliza-se e tenta neutralizar a reacção da sua burguesia imperialista. Se tiver êxito, pode porventura tentar passar ele próprio à ofensiva. Falhando, recua ordenadamente e tenta consolidar posições. Se burguesias rivais preparam uma guerra imperialista, os movimentos proletários tentam coordenar a resistência e, porventura, passar à guerra de classe. Se nisto só tiverem êxito no Japão, o movimento cerra fileiras e neutraliza a agressão ao proletariado japonês vitorioso. Isto não é “pedantismo”, é internacionalismo proletário. Sem ele, não há revolução mundial concebível. Suponhamos agora um forte movimento nacionalista árabe (de conteúdo social muito compósito e expressão ideológica ambígua) que varre sucessivamente as nações do próximo-oriente e do Magrebe. O proletariado internacional apoia-o incondicionalmente, procurando ao mesmo tempo fortalecer no seu seio uma expressão política independente da classe trabalhadora. Há uma greve geral na África do Sul, rebeliões autonomistas na Indonésia e uma insurreição camponesa na China. A situação mundial torna-se muito confusa. A revolução japonesa sofre uma degenerescência autoritária e oportunista. O proletariado norte-americano está agora solidamente implantado no poder mas o europeu partilha-o ainda com uma fracção pequeno-burguesa radical (ecologistas, feministas, anti-racistas, etc.), num compromisso incerto e resvaladiço. Há uma contra-revolução vitoriosa na Europa e esta envolve-se em guerra com os Estados Unidos. Estes procuram uma aliança com os nacionalistas árabes e a Rússia burguesa... Tudo se passará, sem dúvida, de uma forma ainda muito mais complexa. Mas no rescaldo de um período mais ou menos prolongado de lutas e convulsões revolucionárias de diversos tipos, propósitos e formas, começará a emergir lentamente uma nova ordem política, económica e social dominada pelo proletariado internacional e seus aliados. Paulatinamente, então, começam a ser criadas as bases para a implantação da ditadura do proletariado à escala mundial. Peço desculpa por me entregar aqui a estes delírios futurológicos (que, assim descritos, mais parecem um video-jogo), mas não achei outra maneira de me defender da acusação de esquematismo “mecanicista” que Francisco me faz, a meu ver um tanto maliciosamente.

Francisco faz um grande caso e exige-me explicações sobre a alegada diminuição de efectivos da classe operária nos países capitalistas mais desenvolvidos. E pinta logo um quadro negro de um proletariado reduzido a algumas bolsas isoladas, totalmente cercado e enquadrado pela pequena burguesia imperialista e sanguessuga. Os dados mais recentes de que disponho (para a Grã-Bretanha) contam outra história. A classe dirigente será composta por 2-3% da população; há 7% de capatazes e técnicos superiores; 8% de “classe média” tradicional; 12% de “nova classe média” (gestores, supervisores e profissionais vários com remunerações acima do dobro do salário médio industrial); e por fim 70% de proletários (divididos mais ou menos a meio entre operários industriais e empregados subalternos no sector “terciário”). Se a estes acrescentarmos ainda os desempregados, que são, esmagadoramente, membros do exército industrial de reserva, teremos um total à volta dos 76 a 78%. É verdade que, dentro deste conjunto, a classe operária tradicional regista um ligeiro declínio a partir de meados dos anos 70. Mas o produto total do sector industrial continuou a crescer imperturbavelmente, enquanto a produtividade per capita disparava. O número dos operários desceu, mas a sua importância económica relativa manteve-se ou elevou-se ainda mais. Entretanto, as perdas nos efectivos operários têm sido todas absorvidas pela camada subalterna do terciário, com níveis de remuneração semelhantes (ou inferiores, por vezes francamente inferiores) e nenhum controlo sobre o seu próprio processo de trabalho. Não ocorrerá a Francisco pensar que este aumento do “terciário” é alimentado pela entrada em massa das mulheres no mercado de trabalho, para aí, em grande parte, desempenharem precisamente as mesmas tarefas que já faziam antes quando, para efeitos estatísticos, não faziam parte da “força de trabalho”? Ademais, o crescimento estatístico deste sector terciário inferior tem sido grandemente inflaccionado pela tendência moderna das empresas industriais para sub-contratarem o que dantes asseguravam elas próprias, desde porteiros, a vigilantes, empregados de limpeza, recepcionistas, carregadores, motoristas, serviços de escritório, etc., etc.. Considerar toda esta imensa massa serviçal (mais aquela empregada no comércio, hotelaria e sector dos “lazeres”) integrada numa qualquer “nova pequena burguesia” “imperialista até à medula” é não ter a mínima noção das realidades. Há de facto uma “nova classe média” (ver acima) mas o seu crescimento faz-se à custa do declínio da pequena burguesia tradicional (agricultores, comerciantes, religiosos, profissionais liberais, etc.). O efeito da restruturação industrial nas sociedades capitalistas desenvolvidas não é pois um declínio numérico da classe trabalhadora mas a sua diversificação (3). Dito isto, as últimas informações de que disponho registam mesmo assim uma retoma do emprego manual produtivo. Este ano, e pela primeira vez em várias décadas, este sector (“blue-collar”) alargou a sua fatia percentual no mercado de trabalho dos Estados Unidos, subindo numericamente até aos 32,8 milhões, o valor mais elevado de sempre. Encara-se já como muito provável o fim de uma tendência histórica para o seu declínio. Outro dado interessante (embora Francisco certamente não o aprecie por aí além) é que o nível educacional entre a classe operária tradicional registou um franca melhoria. 21% dos actuais trabalhadores fabris norte-americanos tiveram frequência universitária, quando essa percentagem era de 14% em 1985 (4).

É evidente que a diversificação (sexual, étnica, geográfica, funcional, cultural, etc.) da classe trabalhadora põe problemas teóricos, políticos e organizativos novos que são um desafio para o marxismo. Há por exemplo toda a distinção a repensar entre as fronteiras do trabalho produtivo e improdutivo. Temos o caso flagrante dos trabalhadores do sector dos transportes, que Marx considera trabalhadores produtivos embora apareçam regularmente nas estatísticas burguesas como “terciários”. E os trabalhadores da saúde, do ensino, da restauração, das creches infantis, da distribuição de água e energia, da limpeza, reparação e manutenção de equipamentos urbanos e domésticos, da administração pública, dos correios e telecomunicações, os técnicos de informática, etc., serão todos absolutamente improdutivos? Não contribuem eles afinal decisivamente na valorização dos recursos disponíveis e no acréscimo da produtividade social do trabalho? Os capitalistas parece pensarem que sim, uma vez que preferem investir em zonas onde estes “serviços” e “infraestruturas” estão assegurados a um nível satisfatório. Por outro lado, é verdade que a distinção entre “nós” e “eles” torna-se por vezes fluida e com zonas de transição mal definidas entre o terciário inferior e os profissionais da “nova classe média”. A fronteira tem de achar-se através de uma problemática confluência de critérios políticos, económicos, técnicos e ideológicos. No estudo britânico que citei acima, usou-se sobretudo o critério salarial. Como a taxa média de exploração na Grã-Bretanha é um pouco superior a 100%, deduziu-se que quem ganha mais do dobro do salário médio industrial já não é explorado, pelo contrário, recolhe dividendos da exploração do trabalho alheio. Não existe hoje uma absoluta polarização social e uma classe trabalhadora uniformizada em grandes massas gregárias e organicamente solidárias (como alguns escritos de Marx pareciam prever). Mas dizer-se que o proletariado, nos países capitalistas desenvolvidos, é uma minoria circunscrita e em extinção é de uma grosseria inexplicável. Talvez Francisco afinal não seja impressionista. Parece mais um expressionista abstracto pois a custo se consegue reconhecer um traço de realidade naquilo que ele descreve. Das duas três, ou ele não vive neste mundo, ou se deixou influenciar pela propaganda burguesa sobre a “imaterialização do trabalho”, ou então considera automaticamente pequeno-burguesa qualquer família (seja qual for a sua ocupação) que consiga minimamente equilibrar as suas contas ao fim do ano, depois de pagar a renda de casa, alguns bens de consumo e umas feriazitas no campismo. Para este nosso Savonarola contemporâneo, tudo isso é um crime nefando que as massas famintas de Calcutá, sem dúvida, ainda algum dia hão-de vingar. Entretanto, se Francisco insiste em centrar a capacidade revolucionária exclusivamente na classe operária tradicional, os dados disponíveis não são nada favoráveis à sua utopia de uma revolução proletária no terceiro-mundo. Dados referentes a 1990-92 indicam que apenas 15% da população activa nos chamados “países em desenvolvimento” está empregue na indústria (58% na agricultura). Na União Europeia, apesar de tudo, são ainda 32%, e 33% para o conjunto dos “países industrializados”. E note-se que naqueles países “em desenvolvimento” (segundo a terminologia onusiana) não estão ainda incluídos os mais atrasados (com PNB per capita inferior a 300 dólares ou localização geográfica desfavorável), os chamados “países menos desenvolvidos”. Senão a percentagem não deixaria de ser ainda inferior (5). Mas Francisco quer ver imediatamente este proletariado débil e ultra-minoritário à cabeça da revolução social nos seus países, senão no mundo...

Passemos agora à pretensa corrupção do proletariado dos países desenvolvidos, esse conhecido “facto da vida”. Francisco insiste em escudar-se com Lenine mas a verdade é que ele vai muito, muito mais longe. Inadmissivelmente mais longe. Lenine diz (citado por Francisco): “a obtenção de elevados lucros monopolistas pelos capitalistas de um sector industrial, de um país, etc., dá-lhes a possibilidade económica de corromper certas camadas de operários e mesmo, momentaneamente, uma minoria bastante considerável destes, atraíndo-os para o lado da burguesia”. Aqui todas as palavras têm o seu peso e devem ser medidas com exactidão, como o autor as mediu cuidadosamente. O que Francisco diz porém não é nada disto. Ele avança para “a decomposição política, ideológica e moral do movimento sindical, socialista e comunista”, diz que “o proletariado perde o rumo de uma política independente; passa a agir no quadro da ordem e conforma-se a acatar a direcção da pequena burguesia, esse diligente capataz político do capital”, e mais que “temos que admitir como mais provável que a agonia prossiga por mais algumas décadas, envenenando a atmosfera mundial... até uma viragem por enquanto difícil de prever”. Em resumo: não há nada a fazer com esta gente nas próximas décadas e por todo o futuro previsível. E isto porque “o parasitismo imperialista deformou toda a estrutura das metrópoles imperialistas, bloqueando nelas o amadurecimento de crises revolucionárias que, teoricamente, já deveriam ter-se manifestado”. Reconhece-se aqui toda a genealogia desta concepção errónea. As crises revolucionárias “teoricamente” já deviam ter acontecido. Teoricamente segundo Lenine, entenda-se, pois foi ele que disse que o capitalismo estava no seu estertor final há oitenta e tal anos. Francisco tem esta tendência para seguir Lenine onde ele errou (e manifestamente neste caso) para logo se afastar dele onde ele viu bem. Segundo Francisco, atingimos já “o máximo desenvolvimento do capitalismo”, e o proletariado das “metrópoles” não se mexe porque se encontra tolhido por todo um enquadramento social e político corrompido até à medula pela cornucópia fabulosa dos réditos imperialistas que desaguam em cachão nas grandes praças financeiras. Quer dizer, deixa-se estar porque está bem e os outros que se amanhem. Mas não é verdade que o capitalismo esteja, há quase cem anos (!!!), a sobreviver para lá dos seus limites históricos. Foi já na segunda metade deste século que a economia e a civilização capitalistas atingiram o seu apogeu, com trinta anos sucessivos de crescimento recorde, a penetração das relações de produção capitalistas em todos os cantos do globo e uma explosão inaudita do consumo de massas. Mesmo agora que o sistema vai dando mostras de estrangulamento e crise estrutural, ele consegue ainda, apesar de tudo, ir respondendo, embora de forma cada vez mais desequilibrada e socialmente disruptora. Na China e no extremo-oriente em geral, a sua vitalidade é inquestionável. O ponto de ruptura do sistema está à nossa frente e não para tràs, como deveria ser evidente para qualquer observador não tolhido por paralisia dogmática. Francisco poderia facilmente ter chegado a esta conclusão. O que há nele de materialista histórico condu-lo nessa direcção, mas a verdade é que o seu imaginário e mitologia revolucionários não lhe permitem conceber uma ruptura social histórica que não seja dirigida pelas camadas sociais mais miseráveis e deserdadas. “Os últimos serão os primeiros”. É por apego a esta visão moralista de justiça poética que ele se agarra à desacreditada tese de que o capitalismo há muito já que esgotou o seu tempo, o que lhe permite retirar (por cobardia, corrupção e passividade) a liderança do movimento que o derrubará ao proletariado internacional, entregando-a implicitamente às massas indistintas de semi-proletários, camponeses, mendigos, vendedores ambulantes e bandoleiros (nem sempre muito românticos e altruístas) dos países da periferia. É evidente, porém, para quem tenha um mínimo de cultura marxista (ou simples senso comum) que estas massas não podem conduzir coisa nenhuma. Entregues a si próprias, elas só podem bater infindavelmente com a cabeça na paredes, como as vemos fazer hoje um pouco por todo o lado nos países periféricos. A sua revolta não tem saída histórica e tende mesmo a revestir um conteúdo reaccionário, dirigindo-se em primeira linha contra as camadas mais plenamente proletarizadas dos seus países. São presa fácil para a instrumentalização ao serviço do imperialismo. Para integrar um movimento com algum propósito político coerente, elas têm de seguir a liderança, ou da “sua” burguesia nacional, ou do proletariado internacional no seu conjunto, incluindo naturalmente as suas fracções mais avançadas e cultas, as quais Francisco, com um esgar de desdém, considera automaticamente pequeno-burguesas a partir do momento em que tenham ligação à internet ou conheçam uns rudimentos de física quântica. Sobre tudo isto estamos em desacordo, mas cada um é livre de manter a sua opinião. Quem viver verá depois quem tinha razão. O que Francisco não pode é, depois de ter teorizado como o fez, fugir às consequências políticas que daí decorrem inapelavelmente. A teoria não é conversa politiqueira em que se diz, desdiz e diz que se não disse ou que se foi mal interpretado. A teoria tem de ser uma arma de grande rigor e precisão. Com o que deixou teorizado, Francisco semeou irremediavelmente a desconfiança e cortou definitivamente as pontes de entendimento e solidariedade entre o proletariado dos países capitalistas desenvolvidos e o proletariado e outras massas populares dos países periféricos. Mudou os eixos da luta. Já não temos o proletariado internacional contra a burguesia, temos as nações oprimidas contra a grande Babilónia das “metrópoles”. Não há volta a dar-lhe. Mas Francisco diz que não, por amor de Deus, que só quer avisar amigavelmente o proletariado “metropolitano” que ele se está a deixar levar por más companhias. Mas foi ele mesmo que o deu por irremediavelmente perdido até que venha a ser resgatado de fora, não se sabe quando... Depois disto, ele não tem mais do que declarar-se completamente alheio a todas as lutas travadas pelo movimento operário europeu (incluindo o português) dado que elas não são mais que manifestações ordeiras contidas no âmbito de uma ordem imperialista e putrefacta. No fundo, tudo não passa de um jogo encenado de partilha e repartilha “social” dos despojos imperialistas. Mas ele não chega a dar esse passo. Fica a meio do caminho sem saber muito bem para que lado há-de cair. Lenine dizia, em 1905, que “o proletariado deve consumar a revolução socialista, aliando a si próprio as massas de elementos semi-proletarizados da população, de modo a esmagar a resistência da burguesia pela força e paralisar a instabilidade do campesinato e da pequena burguesia” (‘Duas tácticas...”). Para Francisco seria: as massas semi-proletarizadas e o campesinato do terceiro-mundo devem consumar a revolução socialista, aliando a si próprias todas essas “massas socialmente desintegradas pela devastação imperialista”, de modo a esmagar pela força a resistência da burguesia imperialista e paralisar a instabilidade do proletariado metropolitano e da burguesia periférica. Que belo programa! Nunca vi nada de mais auspicioso (6).

A minha última palavra vai ser para conceder inteira razão ao Francisco num ponto importante. A certidão de óbito por mim passada à social-democracia é precipitada e devo retirá-la. (Não é porém verdade que ela seja essencial ou o “estádio supremo” das minhas considerações sobre a revolução proletária.) Eu tenho ouvido este argumento ultimamente em certos círculos e ele de facto apresenta alguma verosimilhança superficial. Aceitei-o provisoriamente e fiz uso dele mas vejo agora claramente que errei. A social-democracia pode ter encerrado um ciclo histórico mas renascerá inevitavelmente, com esse ou outro nome, mantendo a mesmíssima função de agente duplo e válvula de segurança para o sistema. O que entrou em falência histórica foi um certo tipo de social-democracia baseada no contrato “fordista” típico dos anos da expansão do pós-guerra. Em preparação estão já outras fórmulas pseudo-participativas e integradoras, dos “círculos de qualidade” ao ambientalismo ou à cooptação das “políticas de identidade”, etc. Pela minha parte, é evidente que eu não albergo quaisquer ilusões nestes movimentos ou nos novos partidos “trabalhistas” (Brasil, Estados Unidos, Grã-Bretanha, etc.) que emergem actualmente a partir do movimento sindical. Mas ser-nos-à completamente indiferente que a social-democracia se veja assim periodicamente obrigada a declarar falência, a mudar de pele e a reaparecer com sempre novas promessas e ardis? Não poderemos retirar daí lições teóricas valiosas e armas de propaganda eficazes? É inevitável que uma grande maioria do proletariado continue a deixar-se enredar na trama das ilusões reformistas... enquanto o sistema mantiver ainda combustível interno para se desdobrar criativamente iludindo as suas contradições internas mortais. O estertor final da social-democracia sobrevirá apenas quando nenhuma ilusão mais for possível e a superação revolucionária das relações de produção capitalista se impuser com a força de uma evidência irrecusável à fracção mais decidida da classe. Algum caminho tem sido percorrido nesse sentido. A inquietação e o descontentamento crescem. Mas muito resta ainda a fazer, nomeadamente no campo da renovação teórica e táctica do marxismo revolucionário, onde os primeiros passos são ainda a custo visíveis. Numa próxima oportunidade (se ma derem...) gostaria de alinhar aqui algumas ideias sobre uma nova abordagem do problema da transição para o comunismo. Sem uma exposição acessível, clara e detalhada de que sociedade queremos e como nos propomos lá chegar, não é crível que o proletariado se reúna à volta da bandeira revolucionária, mesmo que entremos num período de crise aguda. Francisco equivoca-se porém quando diz que a social-democracia é uma ideologia pequeno-burguesa. O sindicalismo (ou trade-unionismo para usar a expressão leninista), a social-democracia e os seus sucedâneos são ideologias proletárias, geradas espontâneamente no seio do movimento das massas assalariadas e suas organizações de classe. O que sucede é que, em tempos de relativa quietude e paz social, estes complexos ideológicos são facilmente assimilados pela ordem burguesa reinante. Só a tendência extrema do movimento - o comunismo ou marxismo revolucionário - não o é. Mas esta tendência não se consegue afirmar organizativamente com consistência. Quando o consegue, em breves períodos de forte convulsão social, acaba depois finalmente por resvalar incessantemente, em vagas sucessivas, para o oportunismo e a colaboração de classes. E no entanto, a sua “matéria-prima” está aí permanentemente em ebulição, reafirmando-se em cada manifestação operária que leva o conflito até aos limites possíveis no momento, pondo pressão constante sobre a posse dos meios de produção e o aparato repressivo e ideológico do Estado burguês. É provavelmente ilusório pretender constituir de raiz um partido revolucionário de massas em tempos de quietude geral e composição institucionalizada de conflitos. Mas o problema não é de agora porque a verdade é que isso nunca se conseguiu. Nem a social-democracia alemã do tempo de Engels era um tal partido, nem os partidos “comunistas” europeus dos anos 30 a 40 o eram. Quanto à Rússia czarista, o que nela existia era uma rede escassamente integrada de pequenos clubes locais social-democratas, largamente dominados pelos mencheviques. Aquilo que Francisco considera ser a actual “decomposição política, ideológica e moral do movimento sindical, socialista e comunista” é um fenómeno histórico recorrente em períodos paz social, quase que uma lei geral da dinâmica da luta de classes no capitalismo. A via a seguir hoje será, a meu ver, dentro do movimento reformista mais genuinamente proletário, manter um corpo organizado de doutrina e praxis revolucionária (com imprensa e edição próprias), em permanente contacto e interacção dialéctica com o pulsar real da luta de classes mas mantendo uma separação estanque relativamente ao oceano de compromisso e pragmatismo sem princípios que aquele movimento necessariamente constitui. Não se conseguirão grandes resultados imediatamente. É preciso estarmos preparados para um trabalho prolongado, por vezes árido e desencorajante, alvo de mil provocações intimidatórias. Mas só assim se conseguirá construir uma vanguarda digna desse nome, temperada na luta, capaz de revivificar a teoria revolucionária com o sopro da experiência concreta. Com um núcleo duro assim formado, poderemos, em período de ascenso da maré revolucionária, mover grandes massas de trabalhadores e mesmo, para lá deles, outras organizações e grupos sociais aliados no derrube da ordem burguesa. É de dentro, expondo impiedosamente as suas contradições e misérias, que se preparará a desintegração ideológica da social-democracia e, chegada a altura certa, a sua cisão efectiva e definitiva entre o corpo de guarda-costas da burguesia e a fracção da classe efectivamente disposta a levar o conflito até à sua expressão mais extrema e a lutar até ao fim. Pelo comunismo.

Publicado na revista 'Política Operária', nºs 61 e 62, de Setembro-Outubro e Novembro-Dezembro de 1997. ___________________________

(1) Entendida no seu sentido corrente de uma “fusão” entre o capital industrial e o capital bancário sob a hegemonia deste último, não há hoje qualquer “dominação pelo capital financeiro”. Provavelmente nunca houve no capitalismo monopolista, fora da conjuntura particular da Alemanha do início do século, na qual Hilferding (que Lenine seguiu de perto) se inspirou. Noutras latitudes, o processo de concentração e centralização de capitais em monopólios (titulados por sociedades por acções) realizou-se sem a intervenção dominadora dos bancos. Cf. Anthony Brewer, ‘Marxist Theories of Imperialism’, Routledge, 1990.

(2) Francisco insiste muito na sangria financeira a que o terceiro-mundo está sujeito. Isto é coerente aliás com a sua tese de uma “oligarquia financeira que reina sobre o mundio”. A verdade porém é que, dados de 1992, o serviço total da dívida dos países ditos “em vias de desenvolvimento” foi de 160 mil milhões de dólares. No ano anterior (1991), o produto interno total dos países da OCDE foi de 16.730 mil milhões de dólares (20.100 mil milhões para o mundo inteiro). Os pagamentos do terceiro-mundo (que representam para este um esforço brutal e têm um efeito social devastador) equivalem a algo como 0,95% da riqueza total produzida pelos países capitalistas mais desenvolvidos. Repare-se que, unilateralmente, estou a considerar só os pagamentos de serviço da dívida acumulada, sem tomar em conta os fluxos financeiros de sentido inverso (novos empréstimos). O balanço líquido destas transferências, depois de ter sido negativo para o terceiro-mundo ao longo de grande parte da década de 80, voltou a ser positivo precisamente em 1991, assim se mantendo hoje. Neste momento, das grandes regiões periféricas, apenas a África sub-sahariana continua a pagar anualmente mais do que o que recebe. Mas isso, à escala da economia mundial, envolve quantias tão diminutas que não tem qualquer expressão de relevo. Cf. Relatório do Desenvolvimento Humano 1994, PNUD/Tricontinental Editora. (3) Cf. Alex Callinicos e Chris Harman, ‘The changing working class’, Bookmarks, 1989. Resultados semelhantes referentes à realidade social portuguesa, embora com um enquadramento analítico diferente (e com dados estatísticos um pouco mais antigos) podem ser colhidos em Juan Mozzicafreddo, ‘Sobre a teoria das classes sociais’, Revista Crítica de Ciências Sociais, nº 6, Maio de 1981. (4) Robert D. Hershey Jr. ‘Blue-Collar Jobs Gain, but the Work Changes in Tone’, The New York Times, 3 de Setembro de 1997. (5) Cf. o ‘Relatório do Desenvolvimento Humano’, já citado.

(6) Devo aqui, entretanto, lavrar um protesto: em nenhum lugar eu acusei Francisco de embusteiro. Afinal, não foi ele que inventou o nacionalismo “terceiro-mundista” (um movimento histórico aliás respeitável), ou a sua tendência extrema: o maoismo. Só disse que ele se deixa arrastar pelo que, hoje em dia, não passa de um embuste ideológico montado por burguesias retardatárias, dispostas a servir-se das suas massas populares como carne para canhão com vista a alargar a sua fatia do bolo.

|

|

© 1997-2010 angelonovo@sapo.pt |